PASSIVE

DESIGN

パッシブデザインとは About Passive design

太陽や風といった

自然のチカラを使って、

快適で省エネな家をつくる

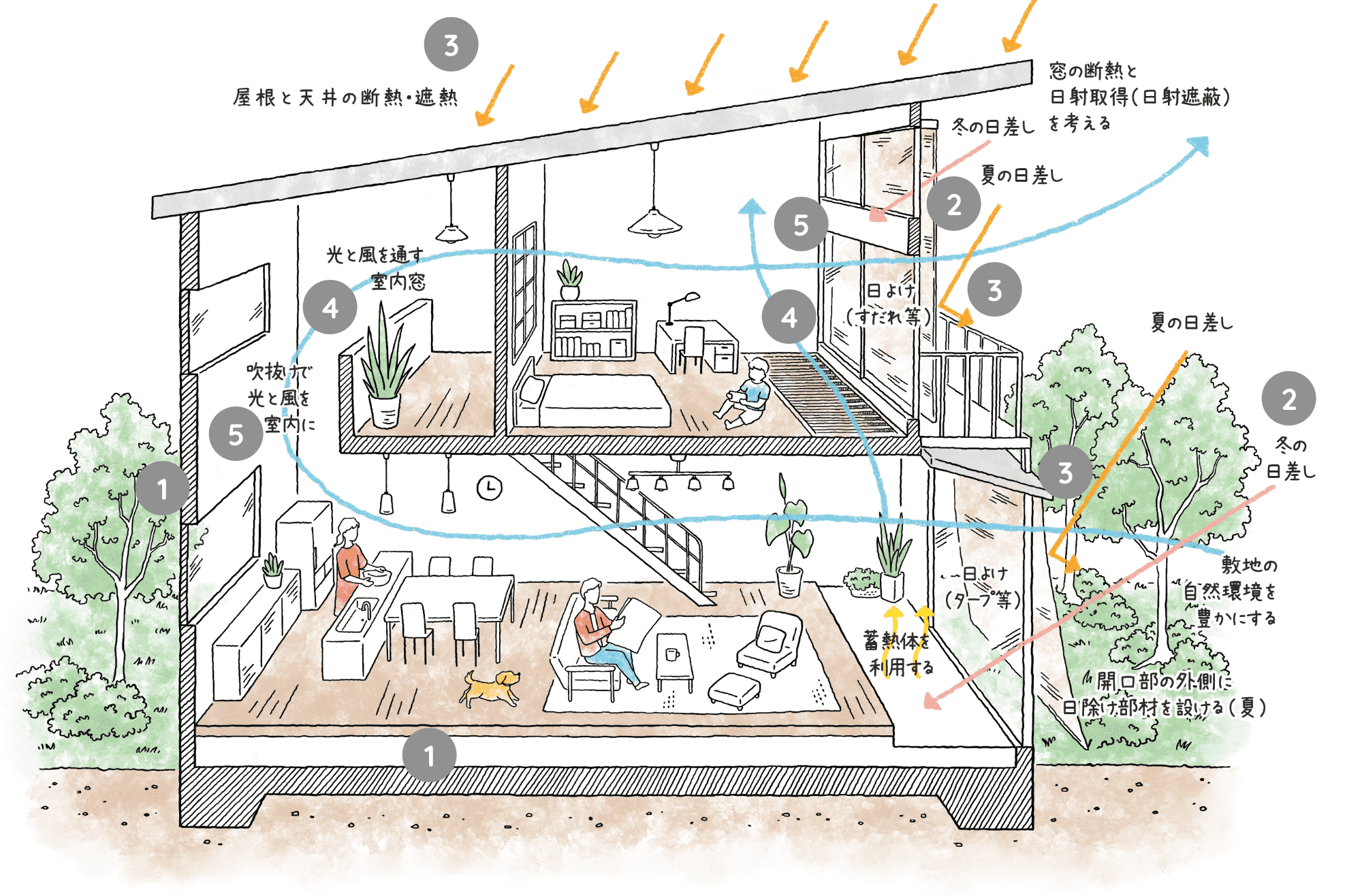

「Passive(パッシブ)」とは、「受動的」 「抵抗しない」という意味。専用機器を使わずに建物のあり方を工夫し、建物の中にある自然エネルギー(太陽・風・地熱)を最大限に活用・調節できるようにする設計の考え方と手法のことをパッシブデザインと言います。実は新しい考え方ではなく、日本古来の建築自体がこの考え方を基本としています。ただ、現代では住む場所の環境によって変化するため、意思を持ってつくる必要性が出てきました。

イラストを拡大する

イラストを拡大する

-

1

断熱と気密

高断熱・高気密化をはかり、自然室温を維持して適時適温を実現します。

-

2

冬の日射取得

冬期に主に開口部から日射熱を取得し、熱を室内に留めて利用します。

-

3

夏の日射遮蔽

夏期や中間期に室内に侵入する日射を遮り、室内を涼しく保ちます。

-

4

自然風の利用

春・秋の中間期に外気を取り入れ、室内を涼しく快適に保ちます。

-

5

昼光の利用

昼間の明るさを室内に取り入れ、人工照明利用を減らします。

日中の照明を使わず、明るい室内をつくります。

を詳しく見る 資料請求はこちら

5つの設計技法 Technique

5つの設計技法を

すべて組み込むことで、

パッシブデザインの家となる

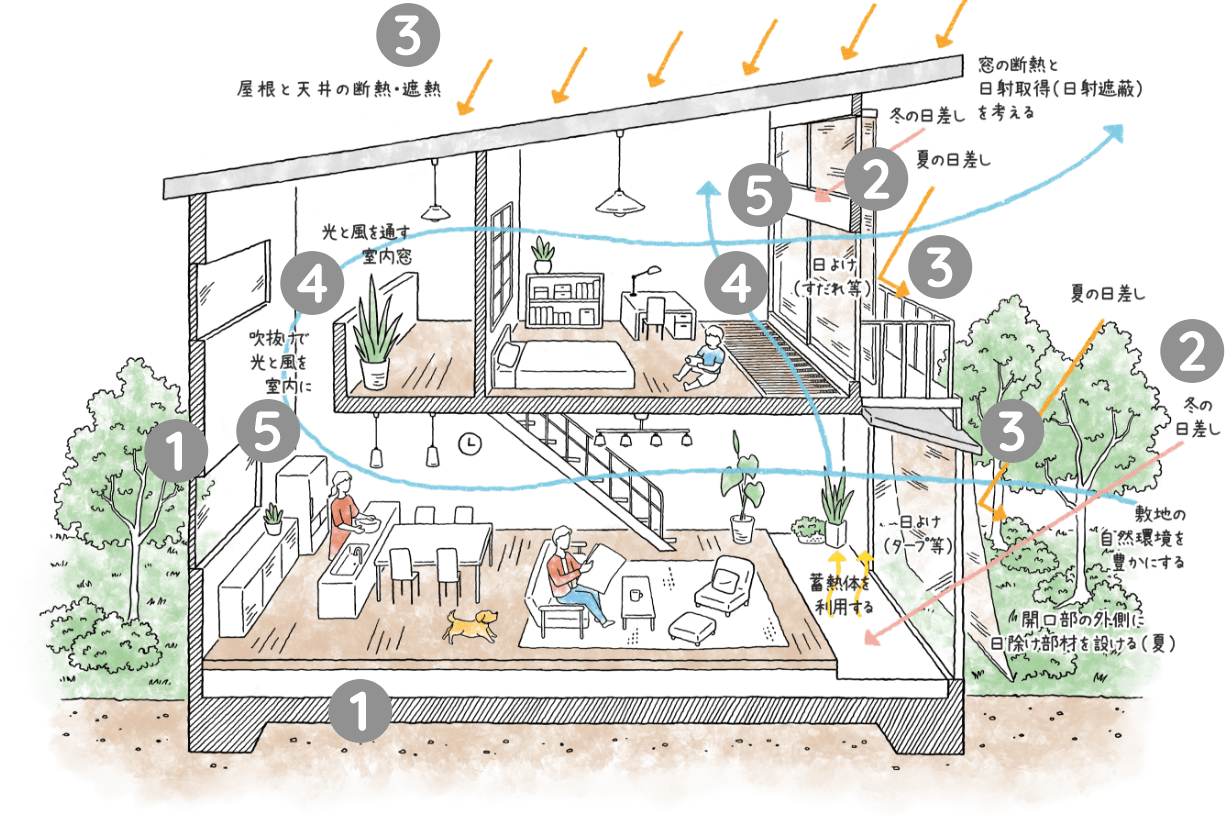

1

断熱と気密

パッシブデザインの家をつくる大前提として、断熱性能を高めて建物の保温性能を向上させることが必要となります。アートテラスホームの家の断熱性能(2023年実績:UA値0.30〜0.46W/(㎡・K)])を右の図に当てはめると、湘南・横浜南部の現行の等級6、1地域・2地域におけるZEH基準、HEART20 G2・G3レベルに相当します。

UA値(外皮平均熱貫流率):家の中から外へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値。 値が小さいほど性能が高いことを示します。

…アートテラスホームの家の基準

…6地域(湘南エリア)の基準

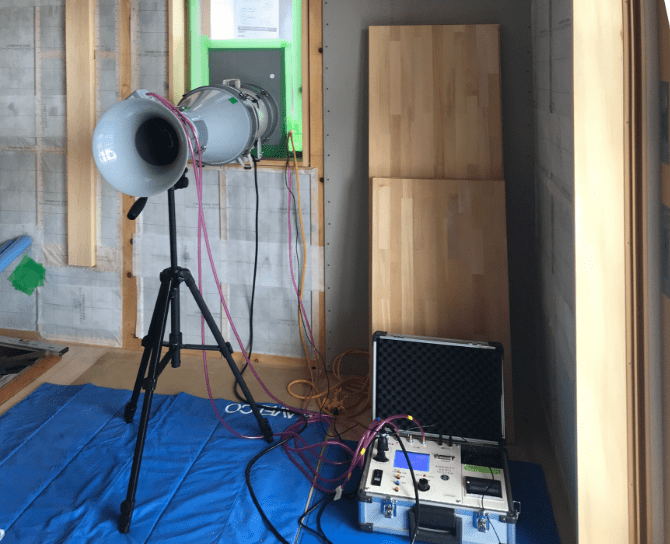

また、家の快適性を左右するもう一つの性能が「気密性能」です。気密性能はその断熱・保温性能を左右する重要な要素であり、建物の耐久性にも関わる性能となります。断熱性能は、高性能な断熱材や窓を採用することである程度高めることができますが、気密性能はつくる職人の施工技術でその性能が左右されます。アートテラスホームでは、採用する建材はもちろん、確かな知識と経験を持つ職人がつくることで、国の基準よりも高い性能を備えた家を実現します。 気密性能は実測でしか測ることはできません。アートテラスホームでは、施工精度を確認する意味でも、大切な家の実数値を全棟で確認していただいています。

C値(相当隙間面積):家全体にある隙間面積を延床面積で割った値。値が小さいほど気密性が高いことを示します。

2

冬の日射取得

冬期、主に開口部から室内に日射熱を取り入れ暖房に利用する設計技法です。まずは土地に対する家の配置を決める際、真南に対して角度を20度以内に収めること。そして南面の窓面積を多くし、日射熱を取り入れること。さらに可能な限り外壁の凹凸を減らし、建物自体で日光を遮らないこと。日射熱は、家を建てる環境によって影響を受けるため、土地を検討する際にまず確認する必要があります。アートテラスホームと行う土地探しでは、冬の日射角度と隣地の状況を計算し、冬の日射が充分に取得する家づくりをご提案します。

3

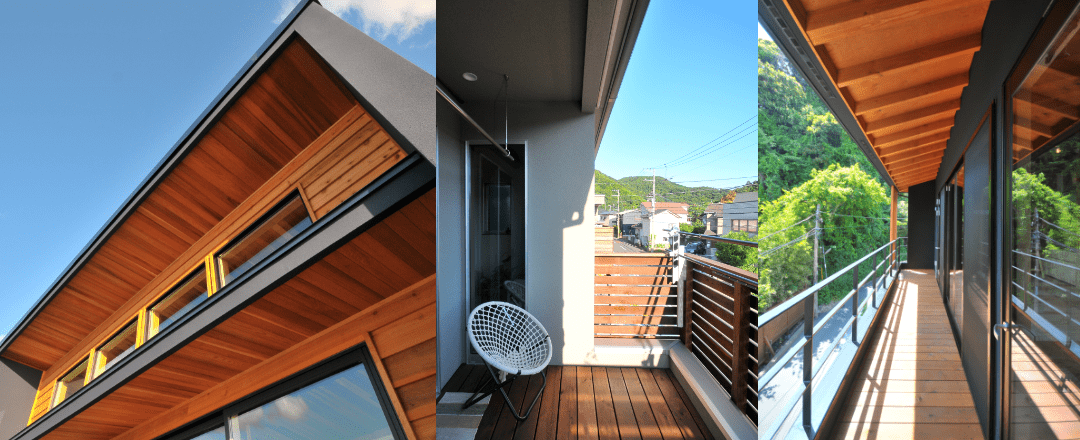

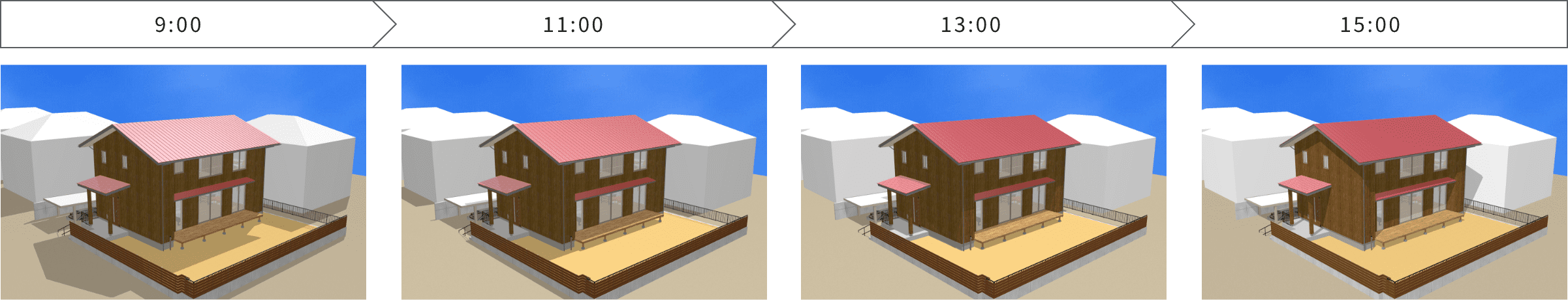

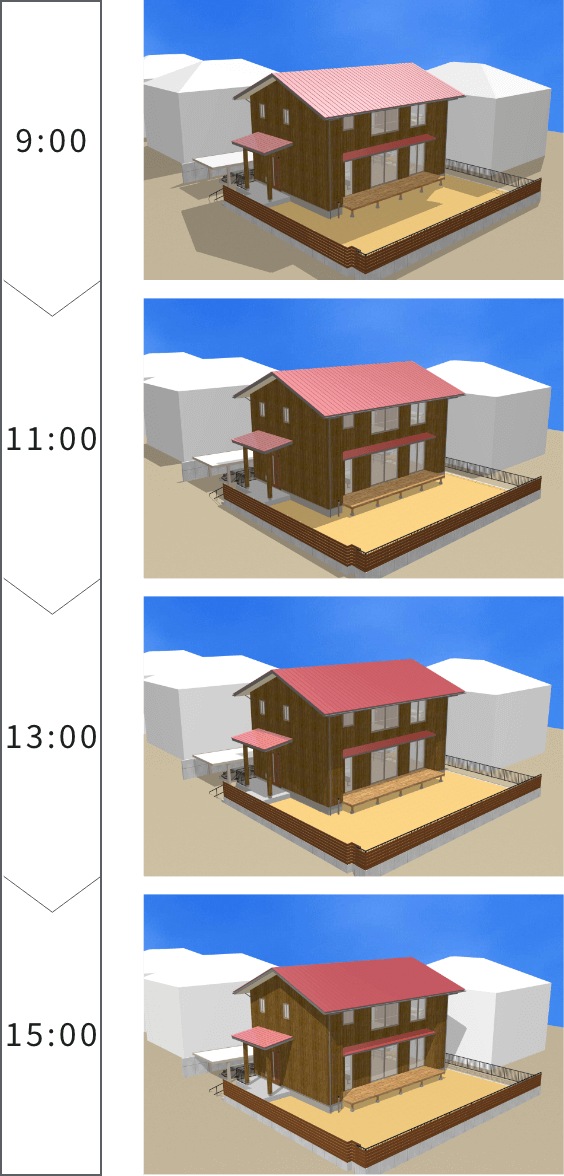

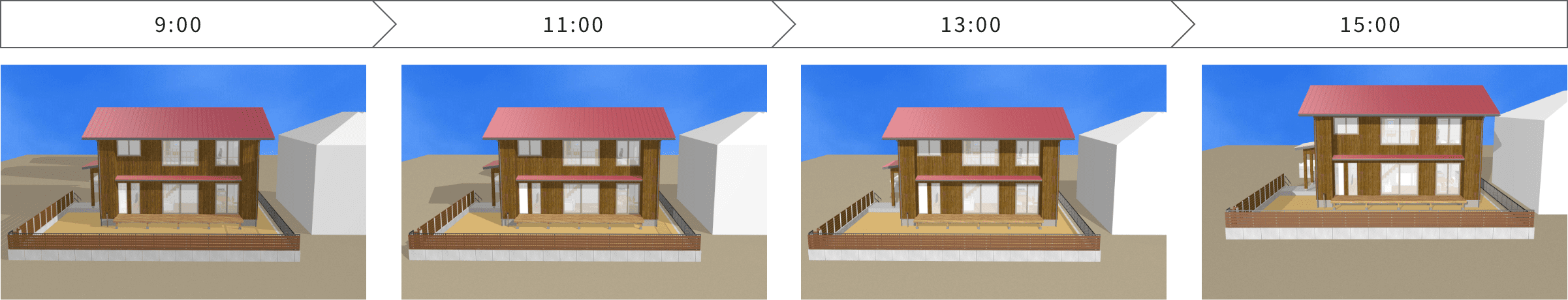

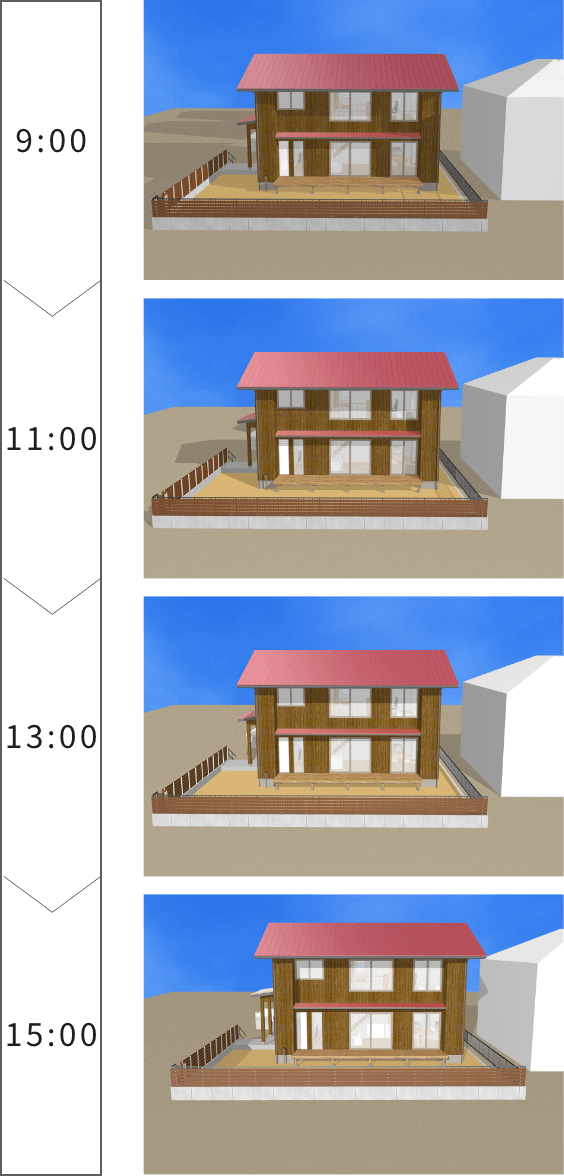

夏の日射遮蔽

夏期や中間期の強い日差しを室内に入れないようにし、室内を涼しく快適に保つ設計技法です。近年、断熱性・気密性についてはよく耳にするようになりましたが、『日射遮蔽』についてはまだまだ浸透していません。そのため、断熱性・気密性のみを高めていくと、夏期の室内がどんどんと暑くなっていきます。そこで、庇や軒を設けたり、窓の外側にアウターシェードを設けたり、屋根や外壁の構造や仕上げを検討するなど、日射遮蔽のデザインを工夫し問題を解決することで、本当に快適で省エネな家の実現が可能になります。

4

自然風の利用

特に春・秋の心地よい中間期に外気を取り入れ、室内を涼しく快適に保つ設計技法です。それには、家を建てる地域で最も頻度が多い風向を検討した上で、風を取り込み室内に通すデザインの工夫が必要です。吹き抜けなどをつくり上下に風を通す「立体通風」、建物の上部に設け建物に溜まった熱を排出させる「高窓」、袖壁などのデザインにより風の流れを変えて室内へ取り入れる「ウィンドキャッチャー」。これらのデザインを建物に上手く組み込み、風の流れを予測しながら窓の形状・大きさ・位置を検討していきます。

5

昼光の利用

昼間の明るさを室内に取り入れ、昼間にできるだけ自然光で過ごせるようにする設計技法です。基本的には明るい室内をどうつくるのかということです。すべての部屋に窓を設けることや、その数を増やすことでも可能ですが、一方で窓の増設は熱損失増加の原因につながります。特に夏の強い日差しは取り入れ方で室内環境が大きく左右されるため、適切な計画が必要です。例えば高窓から光を落としたり、吹き抜けやスケルトン階段を取り入れるなどデザインと機能の両立を考慮して検討することで、明るい室内はつくられます。

私たちのパッシブデザイン

× Passive design

× Passive design

私たちがつくるのは、

快適で省エネで家族と

家計と自然にやさしい家

そんな家族の暮らしに必要な空間をつくることは、実は簡単ではありません。環境により表現が変化するパッシブデザインの実現には、確かな知識と技術が必要です。そして、それを適性価格で実現する企業努力も必要です。

国の基準値から見る

アートテラスホームの家

家族の健康と快適な暮らしを

実現するため、国の基準よりも

高い性能を備えた家をつくります。

国が定める省エネ性能は、「断熱性能(UA値)」で測ることができます。アートテラスホームの基準は、国が定める次世代省エネ基準やZEH基準を超えるHEAT20・G2レベルです。次世代省エネ基準の家と比べて、冬場の一次エネルギー消費量を大幅に削減できる省エネな家です。

また、HEAT20やZEHでは基準が設けられていないため表に記載しておりませんが、「気密性(C値)」という快適性を左右する重要な数値があります。気密性を表すC値は、家の面積1㎡あたりの隙間面積を指します。いかに断熱性能が高くても、隙間があっては快適な室温は保てません。アートテラスホームでは、気密性(C値)を国の基準5.0〜10.0㎠/㎡に対して、0.7㎠/㎡を基準としています。自ら厳しい基準を設けることで、きちんと検査を行い、エアコンをできる限り使用せずに過ごせる快適な空間を実現します。

省エネ地域区分6地域における基準

湘南エリアでの

パッシブデザイン

SHONAN × Passive design

住むエリアの気象条件や、

住宅地の特性を知ることから

見えてくる

都市と郊外で差はありますが、湘南は建物の密集地が多く、太陽の光や風を上手く取り込むために、立体的な建物形状にするなどの工夫が必要なエリアです。また、湘南は全国的に比較して日射の多いエリアであるため、そのエネルギーを有効活用しないのはもったいない。湘南はパッシブデザインに向いたエリアだと言えます。

斜面日射量グラフ

傾斜角90度 方位角0度

方位角は真南を0° 真北を180°とする

日射量データベース閲覧システム

夏と冬の日の入り方を検討し、

家の設計に取り入れる

夏の日の入り方

冬の日の入り方

家族の健康のために For family

家の中の温度差が

小さい家づくりで、

家族の健康な暮らしをつくる

家の温度は健康に直結します。室内の温度差が10℃を超えるとヒートショックのリスクが高くなると言われています。こうした温度差をつくらないために、国の基準よりも高い断熱性能が必要です。また、断熱性能を高めることで、様々な疾病が改善されるという研究報告もあります。パッシブデザインを採用することで、一年を通して家の中の温度差が小さい家を実現し、大切な家族の健康な暮らしをつくります。

入浴中の心肺機能停止者数(2011年)

出典:全国47都道府県635消防本部

各種疾患の改善率と

転居した住宅の断熱性能との関係

出典:近畿大学 岩前篤教授

家の光熱費を抑える Energy saving

冷暖房・照明機器の使用を

最小限にすることで、

家の光熱費を抑える

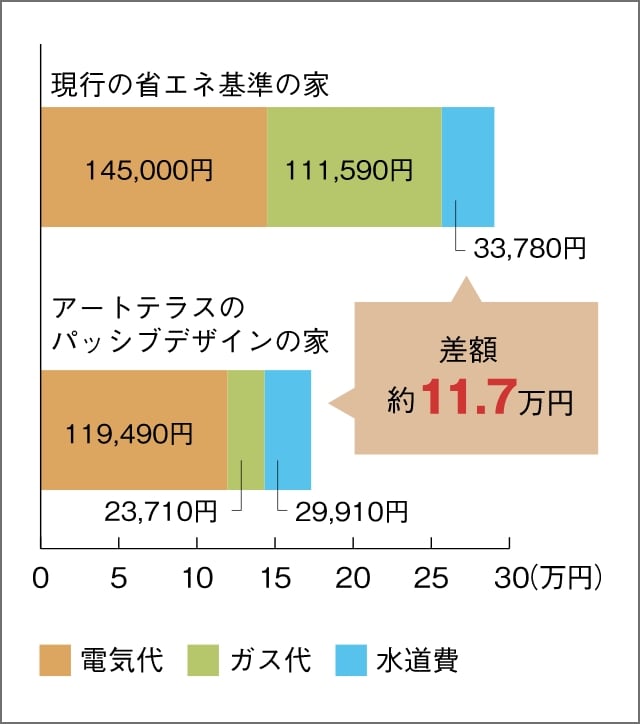

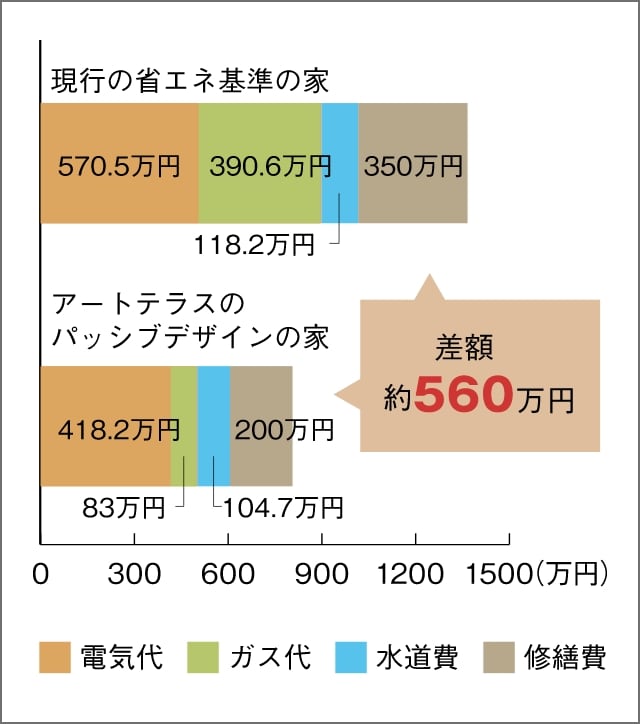

パッシブデザインの家は、建物の断熱性能を高め、さらに建物の中にある自然エネルギーを最大限に活用・調節することで、毎日の光熱費を抑えることができます。しかも環境にやさしくエコロジーです。設計段階で光熱費シミュレーションを行い、お客様の使用するエネルギー量と光熱費を計算することも可能です。

新築住宅 光熱費シミュレーション

光熱費シミュレーション(年間)

ライフサイクルコストシミュレーション(35年想定)

※2023年8月現在のシミュレーションです。一定の条件下で算出した値であり、物件の立地条件・建物規模により結果が異なる場合があり、実際の水道光熱費やライフサイクルコストとは差異が生じます。

※給湯器をエコキュートとして算出しています。

※太陽光発電を設置した場合、さらに光熱費を抑えることができます。詳しくはお問合せください。

ZEH

(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)※

基準の住宅の建設

政府が掲げた「2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」「2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」という目標に向け、アートテラスホームは右記下記に掲げる数値を目標としてZEH基準の住宅の普及に向けて取り組んでいます。

| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | |||

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |

| 0% | 30% | 88% | 71% | 50% |

| ZEH 普及実績 |

2021年度 | 0% |

| 2022年度 | 30% | |

| 2023年度 | 88% | |

| 2024年度 | 71% | |

| ZEH 普及目標 |

2025年度 | 50% |

私たちだからこそできる

パッシブデザインがある

1

パッシブな土地探し

地域に特化し、パッシブを知り尽くしたスタッフがパッシブデザインに最適な土地・戸建をご提案。設計はもちろん、土地・物件探しから一気通貫でサポートできることが、理想の家を本質的に実現することにつながります。

パッシブな土地探しはこちら

パッシブな土地探しはこちら

2

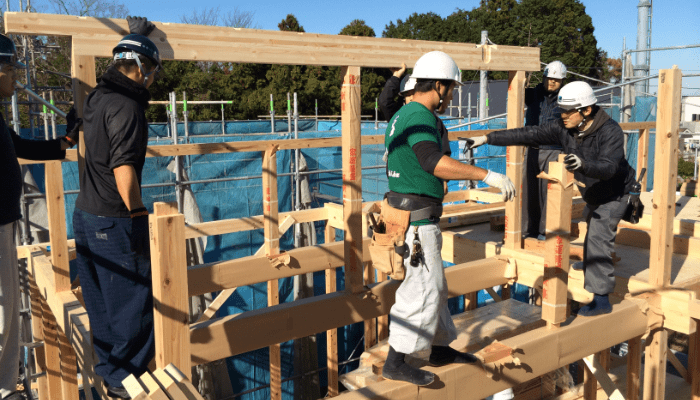

妥協しない現場

図面上(論理上)でパッシブであっても、実際につくる現場監督と職人に知識と技術が無ければ実現しません。私たちは繰り返し講習を行い、確かな知識と技術で現場に挑み続けています。パッシブの実現に決して妥協しません。

3

価格の最適化

パッシブを実現した家は、省エネによりお財布にやさしい家となります。また、アートテラスホームでは、質の良い国産木材のみを厳選して仕入れ、設計・施工をすべて一貫した行うことで高品質な家を適性価格でご提供します。